现代人的困境—从精神分析视角解读《儿童法案》

关于《儿童法案》(The Children Act):

电影《儿童法案》改编自英国当代著名作家伊恩·麦克尤恩的同名小说。电影围绕女法官菲奥娜的家庭和职场两条线索展开,为观众呈现了一桩桩宗教与法律相抗衡的案件。本文通过对这两条线索的梳理和分析,论述资本主义社会现代人所面临的生存困境。

麦克尤恩的小说创作在文学评论家的眼中历来都以刻画平凡人物的情感事件勾连人性见长。电影和小说的叙事内容之间的差异微乎其微,但值得注意的是,这部小说在出版后仅三年就搬上了银幕,而麦克尤恩此前的作品如《在切瑟尔海滩上》或是《赎罪》都时隔数年才被拍摄成电影。除了《儿童法案》这部小说的可改编性之外,最重要的还是其叙述主题—即描述现代人的生存困境,而这一主题也是当下电影创作的一种潮流,两者可谓一拍即合。

在深入分析之前,我们先来看下这部电影的剧情简介:

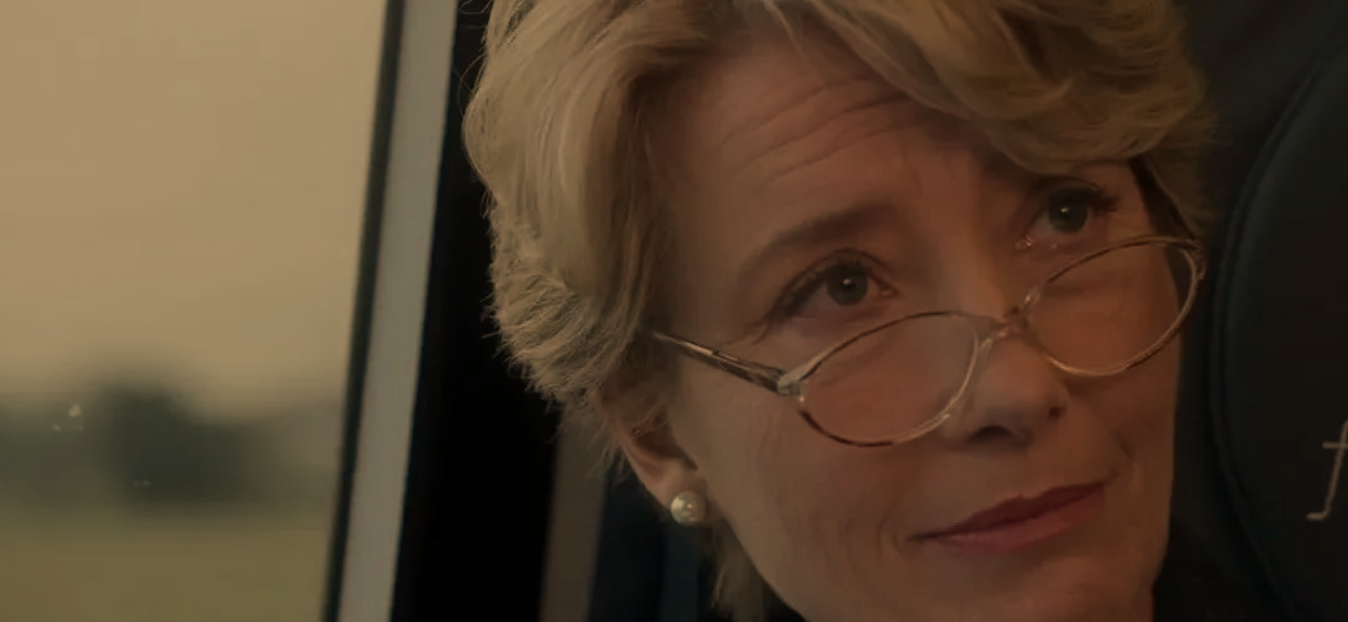

声名显赫的高等法院法官菲奥娜,她和教授丈夫杰克的婚姻来到破碎的临界点,而一项棘手的案件又摆在她面前:是否应该强迫一位未满18岁、拒绝接受输血治疗的白血病患者活下去?菲奥娜前去医院探望患病男孩亚当,这起谈话带给了两人深远的影响,不仅让亚当产生全新的强烈感受,也将菲奥娜内心深藏的情感激发出来。

菲奥娜的职业和婚姻困境

菲奥娜是一个有着强烈职业道德和事业心的女人。在一次次升迁中,在一场场棘手的案例中,她收获了事业的巅峰,却疏于料理家庭,忽略最亲近的枕边人。尤其双胞胎分离案给她造成了极大的心理创伤,她收到来自教徒的恐吓信,做噩梦梦到悬浮的婴儿尸体,以及间接排斥与丈夫杰克的肉体接触。然而,当杰克诚恳地渴望与菲奥娜交流时,菲奥娜却拒绝坦诚相见,逃避让两人渐行渐远。也正是出于对不幸婚姻的逃避,菲奥娜才会在处理“耶和华见证人案”时提出想去医院看看那个拒绝输血的17岁少年—亚当。

菲奥娜第一次见到亚当就被不自觉的吸引,他天真坦率、不谙世故,有着执拗的信念、细腻的情感、青涩稚嫩的自我防备、以及对世界新颖浪漫的探察。亚当带给了她在漫长而冰冷的职业生涯中难以触及的甜美与纯洁,这也是她面临婚姻困境、面对精神荒芜时唯一的慰藉。她放下法官的身段,在旁人瞠目结舌下为亚当犀利的玩笑开怀大笑,伴着他柔美的吉他声清唱《莎莉花园》。

电影中两人那短暂而意犹未尽的一吻,“她本可以抽身,本可以退开一步,但是她滞留了,毫无防备”。正是出于“本我”的强烈冲动,菲奥娜才会纵容这个“难以定义”的吻,“远远超过了一个母亲可能给她成年儿子的吻”。出于道德原则的考虑,她潜意识里不得不深深压抑她的感情,因为这样的感情是不会被社会认可的,违反伦理的,“超我”提醒她作为法官的良知与理想,指导“自我”规避“不伦不类”的感情,抑制“本我”的肆意妄为。因此,菲奥娜的不作为也是迫不得已,这也解释了她为何拒绝与亚当接触,回复信件。假使她热烈地回应亚当的情感或许只会将亚当带入更黑的深渊。但逃避的恶果就是放任亚当在自我探索的道路上的孤独与无助。麦克尤恩就是想通过这样的方式告诉读者,在精神荒原中,所有人都无处可逃,唯有自我救赎是唯一的出路。

菲奥娜靠近又疏远亚当,拒绝被扣上“道德沦丧”的帽子,理性至上的她最终还是作出了权衡。弗洛伊德在《精神分析引论》中谈道:“我们相信人类在生存竞争的压力之下,曾经竭力放弃原始冲动的满足,将文化创造起来,而文化之所以不断地改造,也由于历代加入社会生活的各个人,继续不断地为公共利益而牺牲其本能的享乐。” 菲奥娜的放下和逃避是成人面对现代病态生活的权衡之举,那孩童又如何应对呢?

亚当的精神困境

亚当在电影中面临着两次死亡。第一次,菲奥娜以法律的名义,强制赋予他生存的权利。要为信仰而死的亚当在与菲奥娜的约见中感受到异样的感情,他迷惑却坚定,热烈崇拜着这位有着丰富学识、理性自制又充满母性魅力的女法官。

亚当重获新生后再三地给菲奥娜写信,感谢她给他原本封闭的世界打开了一道门,让他认识到教义不是生活的唯一,也在迷惑中请求与菲奥娜的相见与交谈,“我一直都在想你,我真的太想与你见面,同你聊天,我做着关于我们的白日梦,不切实际但美妙的幻想,比如我们一起乘船去环游世界,我们的舱室紧挨着,然后我们整天都在甲板上散步聊天,”甚至提出“希望能与你同住”这样荒诞的要求。

弗洛姆的新精神分析理论提出“始发纽带屏蔽了人的全面发展,是人的理性及批判能力的绊脚石。它们让他以作为一个部落、一个社会或宗教共同体的一分子,而非作为一个个人,来认识自己,也就是说,它们妨碍了他发展为一个自由、自决、有创造力的个人。虽然这些纽带有这一面的不利,但也有有利的一面。个人与自然、部落、宗教浑然一体,能获得安全感。他属于并植根于有组织的整体,他在那里有无可置疑的位置。他或许遭受饥饿的压迫,但不会有最大的痛苦——完全的孤独与疑惑。”

亚当从小就在耶和华见证会教义的浸润下长大,宗教信仰将他与父母,教会的其他人紧密连接在一起,他在教会有自己的位置。耶和华见证会充当着“始发纽带”,使他清楚地认知自己在这个世界的位置,有着强烈的归属感以及安全感,这也是诱发他愿意为教义而死的最重要最根本的原因,而当菲奥娜切断了其“始发纽带”,亚当面临前所未有的痛苦——完全的孤独与焦虑。他丢失了信仰,与父母发生冲突,产生强烈的叛逆情绪,离家出走。

为了克服这种孤独和无力感,有些人就会想要寻找一个新的“继发纽带”以代替已失去的“始发纽带”。这也是亚当的做法。然而当亚当的请求遭到菲奥娜的拒绝之后,他的信仰无以为继,于是在他18岁再一次面临输血时选择了放弃,而这次选择结束生命是他成年后的权利,谁也无法拯救他。麦克尤恩以这样的情节设置结束小说,是为了告诉读者在追逐自由的道路上,应当以亚当之例警醒自己,唯有“积极自由”,人积极地与他人发生联系,以及人自发地活动,借此而不是借始发纽带,把作为自由独立的个体的人重新与世界联系起来,才能够真正表达自己的情感,在感觉与思想中与世界相连,才能够成为一个与人、自然、自己相连的个人。

结语

菲奥娜出于职业和身份的冷漠,用逃避和不介入来屏蔽关怀亚当的可能性。酿成恶果的同时,也让她看清这场悲剧的来源。亚当不可能进行自我救赎,但他的死从某种意义上来说是对菲奥娜的救赎。她看清了,受限于职业的理性给她自己、她的家庭以及身边人带来的伤害。伊恩·麦克尤恩的《儿童法案》深刻探讨了现代人的生存困境,给我们以这样的警示,在资本主义高度发达的今天,唯有通过爱与行动,在前进的道路上自发与世界相连,真正表达自己,才能走出困境。